近年、AI技術の進化は目覚ましく、私たちの生活やビジネスに大きな変化をもたらしています。

特に、情報収集の分野では、AIを活用した検索エンジンが台頭し、従来の検索方法を変えつつあります。

この記事では、日本発のAI検索エンジン「Felo(フェロ)」に焦点を当て、その機能、使い方、料金プラン、そして他のAI検索エンジンとの比較までを解説します。

Feloを使いこなせば、情報収集から資料作成まで、あなたの作業効率を大幅に向上させることができるでしょう。

目次

1. Feloとは

Feloは、日本のSparticle株式会社が開発したAI検索エンジンで、2024年1月にリリースされました。

リリースから1ヶ月で世界中で15万人以上のユーザーを獲得し、注目を集めています。

Feloの最大の特徴は、AIがユーザーの質問の意図を理解し、Web上の情報を分析して最適な回答を生成する点です。

Feloの基本機能

- 自然言語処理: 自然な言葉で質問を入力でき、対話のように情報収集が可能。

- 回答の生成: Webサイトのリンクだけでなく、AIが生成した要約、解説、関連情報を表示。

- 資料作成支援: 検索結果をもとに、スライドやマインドマップを自動生成。

2. Feloの主な特徴

Feloは、独自の機能を備えています。

ここでは、特に注目すべき3つの特徴を紹介します。

スライド作成機能

Feloのスライド作成機能は、AIが検索結果や入力情報をもとに、スライド形式の資料を自動で作成する機能です。

プレゼンテーションや学習資料の準備時間を短縮できます。

スライド作成機能の主な特徴

- 自動要約と構成: 検索結果や資料から重要ポイントを抽出し、自動で要約と構成を行います。

- カスタマイズ可能: スライドのテキストやフォーマットは編集可能。

- グラフィック自動挿入: テーマに関連する画像やグラフを自動で挿入。

- 一貫したデザイン: プロフェッショナルな印象を与えるデザイン。

- 多様な出力形式: PowerPointやPDF形式でダウンロード可能。

実践例

「最新のAI技術トレンド」を検索し、Feloのスライド作成機能を利用すると、数分で以下のようなスライドを作成できます。

| スライド番号 | タイトル | 内容 |

|---|---|---|

| 1 | 最新のAI技術トレンド | AI技術の概要と近年の進化 |

| 2 | AIの主要分野 | 機械学習、深層学習、自然言語処理などのAI主要分野の説明 |

| 3 | AIのビジネス応用例 | 医療、金融、製造業など、様々な業界でのAI活用事例 |

| 4 | AI技術の将来展望 | AI技術の今後の発展と社会への影響 |

| 5 | まとめと今後の課題 | AI技術の現状と課題、今後の展望 |

マインドマップ生成機能

Feloのマインドマップ生成機能は、AIが検索結果や入力情報を基に、複雑なテーマやアイデアを構造的に整理するためのマインドマップを自動生成する機能です。

情報の可視化や理解を深めるのに役立ちます。

マインドマップ生成機能の主な特徴

- 自動構造化: 中心テーマから関連項目を展開し、階層構造でマインドマップを自動生成。

- 関連性の視覚化: トピックやサブトピック間の関係を分かりやすく表示。

- トピックの自動分類: AIが重要なトピックを分類・配置。

- リアルタイム編集: トピックの追加や再配置が可能。

- 柔軟な出力形式: 画像やPDF形式でエクスポート可能。

実践例

「SDGs(持続可能な開発目標)」についてFeloで検索し、マインドマップ生成機能を使うと、以下のようなマインドマップを作成できます。

- 中心テーマ: SDGs(持続可能な開発目標)

- 主要トピック: 貧困、飢餓、健康と福祉、教育、ジェンダー平等、水とトイレ、エネルギー、働きがい、産業と技術、不平等、まちづくり、責任、気候変動、海の豊かさ、陸の豊かさ、平和と公正、パートナーシップ

- サブトピック: 各主要トピックに関連する目標や取り組み事例

フォーカス機能で効率的な情報収集

Feloには、「フォーカス機能」があり、特定の分野やテーマに絞って情報を検索できます。

ノイズの多い検索結果から必要な情報だけを効率的に抽出できます。

フォーカス機能の主な特徴

- 情報の強調表示: 選択したトピックやキーワードを強調。

- 余分な情報の非表示: 関連性の低い情報を一時的に非表示。

- インタラクティブ: 情報をクリックして詳細を展開可能。

- 視覚的な整理: 情報が整理され、分かりやすいレイアウトで表示。

- カスタマイズ可能な表示: 表示される情報のレベルや形式を調整可能。

実践例

「マーケティング」にフォーカスを設定して「SNS戦略」を検索すると、マーケティング関連のSNS戦略に特化した情報が表示されます。

3. Feloの料金プラン

Feloは、基本無料で利用できますが、より多くの機能を利用したいユーザー向けに有料プランも用意されています。

| プラン | 料金 | 主な特徴 | プロフェッショナル検索 | 高精度モデル | 新機能の優先体験 |

| スタンダードプラン(無料) | 無料 | 基本的な検索機能 | 1日5回 | なし | なし |

| 月額プラン | 2,099円/月 | スタンダードプランに加え、1日300回のプロフェッショナル検索、高精度AIモデルの利用可能 | 1日300回 | GPT-4など | なし |

| 年額プラン | 20,998円/年 (1,750円/月) | スタンダードプランに加え、1日300回のプロフェッショナル検索、高精度AIモデルの利用、新機能の優先体験が可能 | 1日300回 | GPT-4など | あり |

無料プランでは、検索回数や機能に制限がありますが、有料プランでは制限が解除され、より高度な検索や資料作成が可能です。

年額プランは月額プランより割安で、新機能の優先体験もできます。

4. Feloの使い方

Feloは直感的で使いやすく、初心者でもすぐに使いこなせるでしょう。

ここでは、Feloの各機能の使い方を解説します。

検索方法

検索窓にキーワードや質問を入力するだけで、AIが最適な回答を生成します。

自然言語での質問も可能です。

検索結果の特徴

Feloの検索結果は、Webサイトのリンクだけでなく、AIが生成した要約、解説、関連情報などが表示されます。

AIが生成した要約は、元のWebサイトの内容を分かりやすくまとめたもので、短時間で情報を得ることができます。

スライド作成機能

検索結果ページ右上にある「スライド作成」ボタンをクリックするだけで、スライドが自動生成されます。

テンプレート選択後、編集・保存が可能です。

マインドマップ作成機能

検索結果ページ下部にある「マインドマップ作成」ボタンをクリックするだけで、マインドマップが自動生成されます。

編集・保存が可能です。

トピック機能

検索履歴の保存や、トピックごとに検索結果を分ける機能で、過去の検索結果を簡単に参照したり、情報を整理したりできます。

フォーカス機能

「フォーカス」メニューから、検索したい分野を選択することで、特定の分野に絞った検索結果を得ることができます。

Canvaとの連携方法

FeloはCanvaと連携しており、Feloで作成したスライドをCanvaで編集できます。

- Feloでスライドを自動作成

- スライドの「文章を表示」から「Canvaで編集する」を選択

- Canvaで編集を許可

- Canvaで自由に編集

Canvaで編集することで、デザイン性の高い資料を作成できます。

ただし、Canvaで作成したスライドの商用利用は制限されています。

5. Feloと他の検索エンジンの比較

Feloは、他のAI検索エンジンと比較してどのような特徴があるのでしょうか。

FeloとPerplexity AIの比較

Perplexity AIは、情報源を明示することに重点を置いたAI検索エンジンです。

Feloと同様にAIが質問に答えますが、Perplexity AIは回答の根拠となるWebサイトや論文を明確に示します。

| 特徴 | Perplexity AI | Felo |

| 基本的な目的 | 情報検索エンジンとしての機能 | プレゼンテーション資料やマインドマップの自動生成 |

| 主な機能 | 質問応答、関連情報の提示 | スライド作成、自動要約、情報整理 |

| ユーザーインターフェース | シンプルな検索インターフェース | 直感的なデザイン、視覚化ツールが豊富 |

| ターゲットユーザー | 情報を取得したい研究者、学生、ビジネスパーソン | プレゼンを行う教育者、ビジネスパーソン |

| 情報探索方法 | 質問に対して最適な回答を生成 | 入力情報や検索結果を基に視覚的に整理 |

| 出典の明示 | 根拠となるWebサイトや論文を明示 | 出典を明示しつつ、AIが生成した要約や解説を表示 |

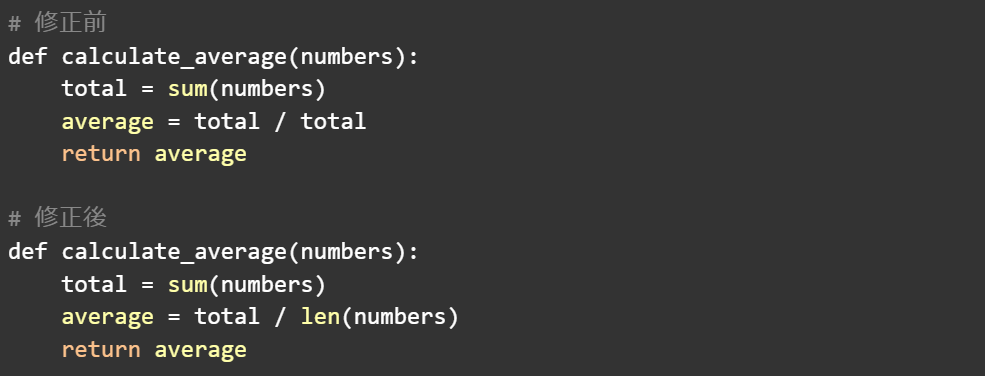

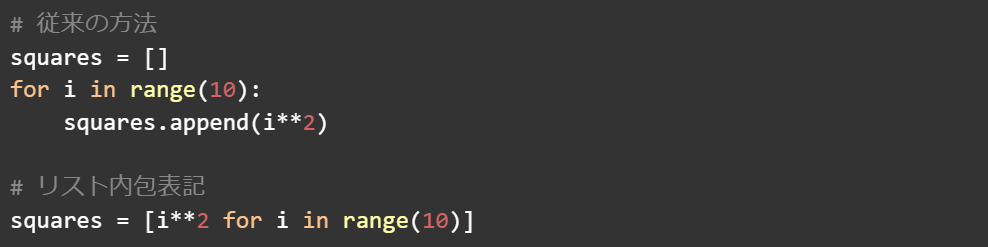

FeloとGensprakの比較

Gensprakは、自然言語処理と知識グラフを駆使して検索者の意図を理解し、関連性の高い回答を提供するAI検索エンジンです。

Feloと同様に対話型ですが、Gensprakは多言語対応に強みがあります。

| 特徴 | Gensprak | Felo |

| 基本的な目的 | AIを活用したコーディング支援ツール | プレゼンテーション資料やマインドマップの自動生成 |

| 主な機能 | コード生成、デバッグ、API統合 | スライド作成、自動要約、情報整理 |

| ユーザーインターフェース | コードエディタ特化のインターフェース | 直感的なデザイン、視覚化ツールが豊富 |

| ターゲットユーザー | 開発者、プログラマー | 教育者、ビジネスパーソン、情報整理が必要なユーザー |

| 情報探索方法 | コーディングに関する質問や要件に基づく | 入力情報や検索結果を基に視覚的に整理 |

| 多言語対応 | 専門用語を含む検索でも高い精度を発揮 | 複数の言語に対応 |

6. Feloの活用事例

Feloは、以下のような場面で活用できます。

コンテンツ作成における活用

Feloを使って情報収集を行い、ブログ記事やレポートなどのコンテンツを作成できます。

AIが生成した要約や解説で、効率的に情報収集ができます。

また、スライド作成機能で、プレゼンテーション資料の作成にも役立ちます。

実践例

- Feloで情報を検索

- 検索結果から主要ポイントを抽出

- スライド作成機能で資料を作成

- ブログ記事やレポートの骨子を作成

専門分野での活用事例

Feloは、法律、医療、金融など、専門性の高い分野の検索にも対応しています。

専門用語や複雑な概念を含む質問に対しても、最適な回答を生成します。

| 分野 | 活用事例 | 説明 |

| 法律 | ケーススタディ整理、契約書レビュー、教材作成 | 過去の判例や法規を整理、契約書の要点を要約、法律教材を自動生成 |

| 医療 | リサーチ効率化、症例発表資料作成、教材作成 | 最新研究結果や治療法を収集、症例発表資料作成、医療教材を生成 |

| 金融 | 市場調査、投資資料作成、リスク管理レポート | 市場トレンドや競合分析、投資家向け資料作成、リスクレポートを作成 |

7. Feloのアップデート情報・最新ニュース

Feloは常にアップデートが行われています。

最新情報は、公式ブログやSNSをチェックしてください。

直近のアップデート情報

- Canvaとの連携: プレゼンテーション資料作成が効率的に。

- 新AIモデル追加: より精度の高い検索結果が得られるように。

- UI改善: より使いやすいインターフェースへ。

8. まとめ

この記事では、日本発のAI検索エンジン「Felo」について、機能、使い方、料金プラン、他のAI検索エンジンとの比較、活用事例を解説しました。

Feloの強み

- AIによる自然な対話形式での情報収集

- スライドやマインドマップの自動生成

- フォーカス機能による効率的な情報収集

- Canvaとの連携によるデザイン性の高い資料作成

- 基本無料プラン

Feloがおすすめなユーザー

- 情報収集を効率化したいビジネスパーソン

- 資料作成に時間がかかる教育者

- 複雑な情報を整理したい研究者や学生

- AI技術を活用したい方

Feloは、従来の検索エンジンとは異なる革新的なAI検索エンジンです。

ぜひ、この記事を参考にFeloを使いこなし、情報収集や資料作成を効率化してください。