AI技術の進化は目覚ましく、私たちの情報収集やビジネスのあり方を大きく変えようとしています。

特に、自然言語処理と機械学習の進展によって生まれたDeep ResearchというAIエージェント機能は、これまでの情報収集のあり方を根底から覆す可能性を秘めており、高度な調査能力で注目を集めています。

本記事では、無料で利用できるPerplexity Deep Researchに焦点を当て、その機能、具体的な使用方法、そして実際の活用事例を詳しく解説します。

読者の皆様がPerplexity Deep Researchを最大限に活用し、より効率的かつ効果的な情報収集を実現できるよう、具体的なステップと実践的なアドバイスを提供します。

目次

- Perplexity Deep Researchとは? – AIリサーチの新たな潮流

- Perplexity Deep Researchの使い方 – 初心者でも簡単!ステップバイステップガイド

- Perplexity Deep Researchの活用事例 – ビジネス、学習、日常での応用

- Deep Research用プロンプト集の活用 – アウトプットの質を高める秘訣

- まとめ:Perplexity Deep Researchで効率的な情報収集を – 未来の情報収集を今すぐ体験!

1. Perplexity Deep Researchとは? – AIリサーチの新たな潮流

Perplexity Deep Researchは、革新的なAI検索エンジンPerplexityが提供する、高度なリサーチ機能です。

従来の検索エンジンは、キーワードに基づいて情報を羅列するに過ぎませんでしたが、Perplexity Deep Researchは、AIが質問の意図を深く理解し、多岐にわたる情報源から関連情報をインテリジェントに収集・分析し、構造化されたレポートとして提供します。

このプロセスは、まるで経験豊富な専属リサーチャーが、あなたの代わりに情報を精査し、整理してくれるかのようです。

これにより、ユーザーは圧倒的な時間短縮と、より深い洞察を得ることが可能になります。

Perplexity Deep Researchの主な特徴

- 無料で使用可能:1日5回まで無料で利用できるため、気軽に試すことができます。

- 驚異的なアウトプット速度:他の類似Deep Research機能と比較して、圧倒的に速く結果が得られるため、時間を有効に活用できます。

- シームレスなエクスポート・共有:PDF形式での書き出しや、生成されたレポートへの直接リンク共有が容易に行えます。

参考情報

複数のAIシステムを対象としたベンチマークテストにおいて、Perplexity Deep Researchは100以上の科目、3000を超える質問で構成された評価で、第2位の成績を収めています(第1位はOpenAIのDeep Research)。

この結果は、Perplexity Deep Researchの総合的な能力の高さを証明しています。

特に、シンプルな質問応答においては、ChatGPTのGPT-4モデルを上回る高い数値を記録しており、その応答精度の高さが際立っています。

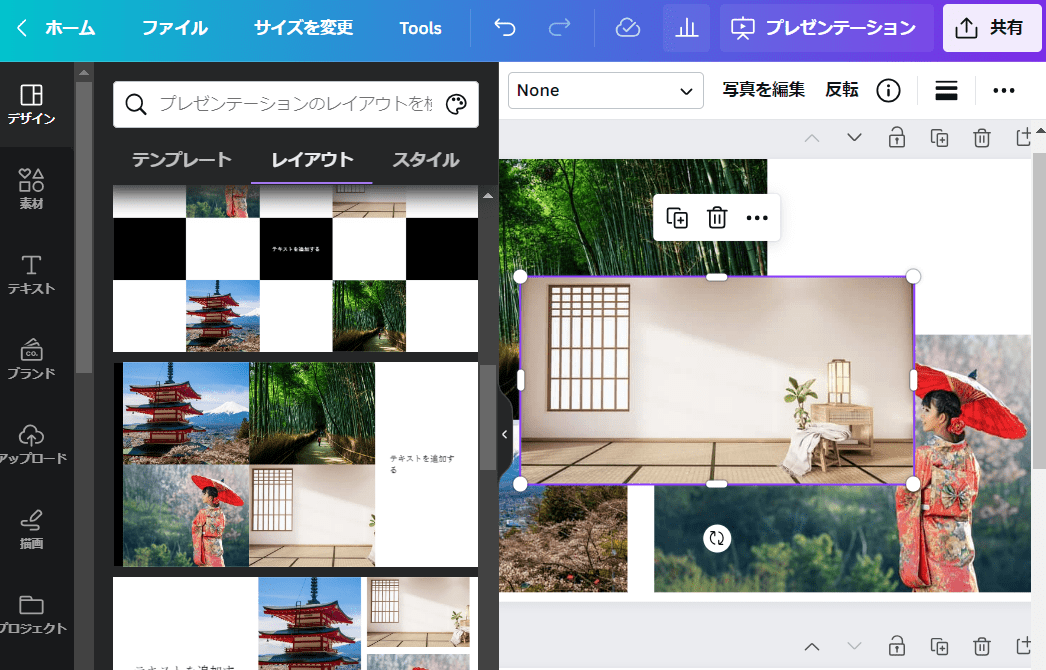

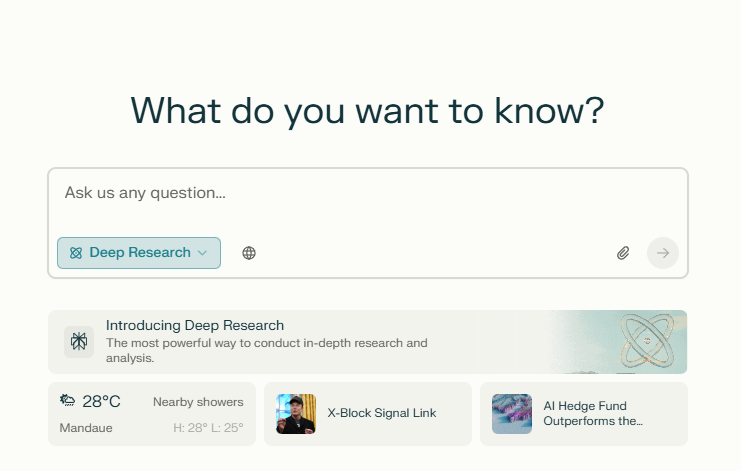

2. Perplexity Deep Researchの使い方 – 初心者でも簡単!ステップバイステップガイド

Perplexity Deep Researchの利用は、直感的で非常に簡単です。

以下のステップに従って、誰でもすぐに始めることができます。

- Perplexityにアクセス

まず、Perplexityの公式ウェブサイトにアクセスします。 - モデルを選択

アカウント名の右側に表示される歯車アイコンをクリックし、「AIモデル」のセクションから、利用したいAIモデルを選択します。

GPT-4、Claude 3.5 Sonnetなど、複数のモデルから選択可能です。 - Deep Researchモードを有効化

検索窓の下に表示される「Deep Researchモード」のスイッチをオンに切り替えます。 - プロンプトを入力

検索窓に、質問や調査したいテーマを具体的なプロンプトとして入力します。

プロンプトは、明確かつ具体的に記述することで、より精度の高い結果を得ることができます。 - 実行

検索ボタンをクリックすると、Perplexity Deep Researchが自動的にリサーチを開始します。 - 結果を確認

Deep Researchの進捗状況は、画面上でリアルタイムに確認できます。

完了後、生成されたレポートがドキュメント形式で表示され、各情報の引用元も明示的に確認することができます。

プロンプトの例

- 「AI市場の今後5年間の進化予測について、主要な技術トレンドと市場規模の拡大を予測してください。」

- 「サブスクリプション型サービスにおける国内外での成功事例と失敗事例を、ビジネスモデル、収益構造、マーケティング施策の観点から比較分析してください。」

- 「〇〇(企業名)の競合他社の戦略分析を行い、主要な競合企業とその戦略、市場シェア、強みと弱みを比較してください。」

ポイント

- 具体性が鍵

プロンプトは、できる限り具体的に記述することで、AIがより正確な情報を収集し、ユーザーのニーズに合致した結果を提供することができます。 - 多様なモデルを試す

Perplexityでは、複数のAIモデルを利用できます。

同じプロンプトでも、異なるモデルを使用することで、異なる視点や情報が得られる場合があります。 - 進捗状況の確認

Deep Researchの実行中には、AIがどのような情報を収集し、どのように分析しているかの進捗状況を確認することができます。

3. Perplexity Deep Researchの活用事例- ビジネス、学習、日常での応用

Perplexity Deep Researchは、ビジネス、学習、日常の様々なシーンで活用できます。

以下に、具体的な活用事例を紹介します。

- 市場調査:競合分析、業界トレンドの把握、新規参入の可能性評価、顧客ニーズの分析など、ビジネス戦略の策定に必要な情報を効率的に収集できます。

- レポート作成:会議資料、プレゼンテーション資料、論文作成、企画書作成など、説得力のある資料作成を強力にサポートします。

- 情報収集:最新ニュースの追跡、特定のテーマに関する情報収集、専門家の意見の収集など、常に最新の情報に基づいた意思決定を支援します。

- 学習:新しい分野の知識習得、論文の要約、専門用語の解説、試験対策など、効率的な学習を促進します。

- 日常での利用: 旅行計画、レシピ検索、製品比較など、日常生活における様々な疑問やニーズに迅速に対応します。

具体的な事例

ある中小企業の経営者は、新規市場への参入を検討していました。

そこで、「東南アジアのEC市場の現状と今後の成長予測」についてPerplexity Deep Researchに調査を依頼しました。

その結果、市場規模、主要プレイヤー、消費者の購買行動、法規制などの情報が詳細にまとめられたレポートが数分で作成されました。

このレポートを基に、経営者はリスクを最小限に抑えつつ、有望な市場セグメントに焦点を当てた戦略を策定し、新規市場への参入を成功させました。

Perplexity Deep Researchの活用事例

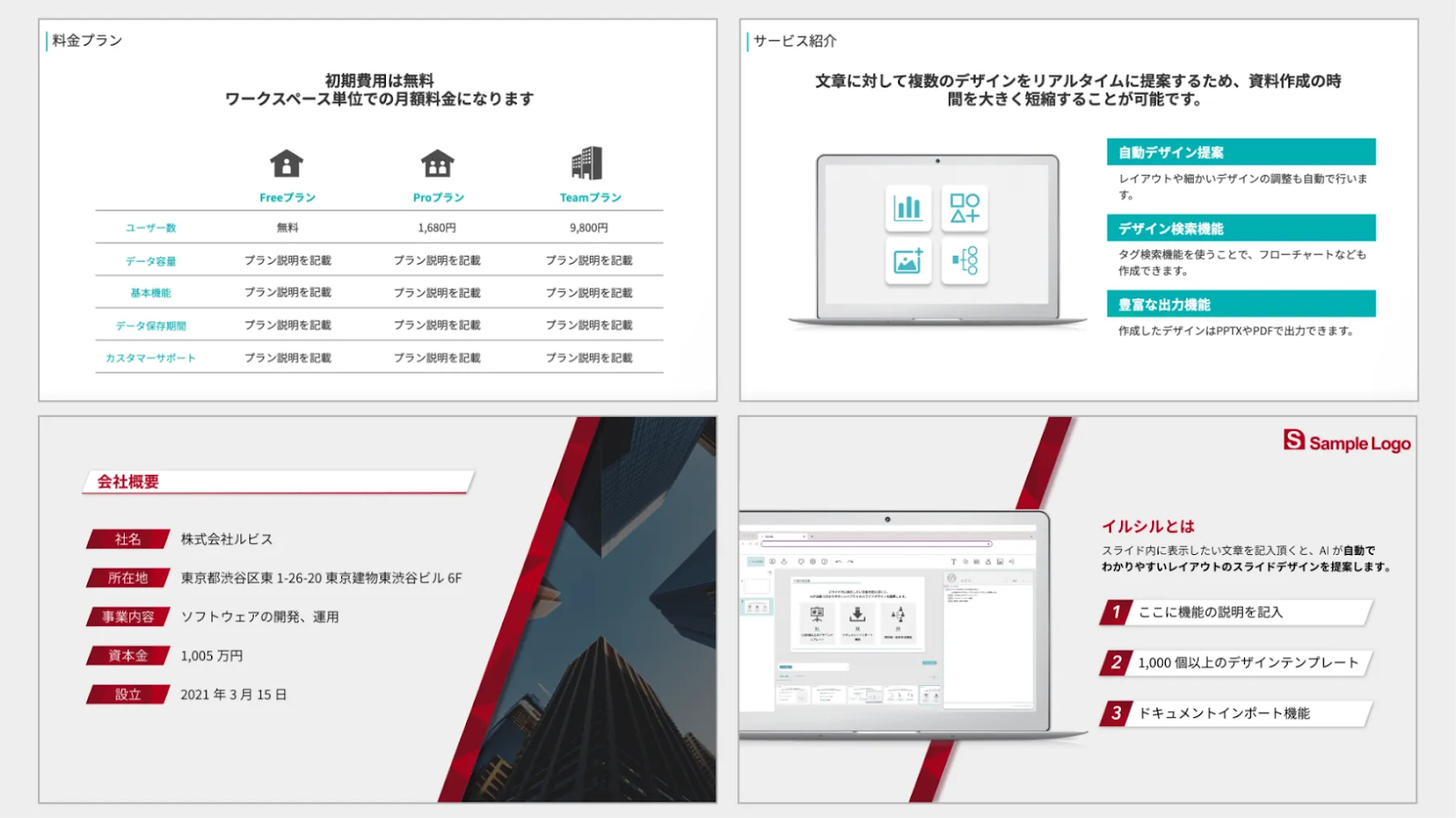

| 活用シーン | 具体的な調査内容 | 期待される効果 |

| 市場調査 | 競合企業のウェブサイト分析、業界レポートの要約、顧客レビューの分析、市場規模の予測、潜在的なビジネスチャンスの特定 | 競合他社の強み・弱みの明確化、市場ニーズの正確な把握、リスクの軽減、収益性の高いビジネスチャンスの発見 |

| レポート作成 | プレゼンテーション資料の作成、会議資料の作成、業界動向レポートの作成、企画書作成、調査報告書の作成 | 資料作成時間の短縮、客観的なデータに基づいた質の高い資料作成、説得力のあるプレゼンテーション、意思決定の迅速化 |

| 情報収集 | 特定のテーマに関する情報収集、最新ニュースの追跡、専門家の意見の収集、学術論文の検索、特許情報の調査 | 効率的な情報収集、知識の深化、多角的な視点の獲得、最新情報の把握、競争優位性の確立 |

| 学習 | 新しい分野の知識習得、論文の要約、専門用語の解説、試験対策、資格取得のための情報収集 | スムーズな学習プロセス、理解度の向上、効率的な知識の習得、試験対策の効率化、資格取得の支援 |

| 日常での利用 | 旅行計画、レシピ検索、製品比較、健康に関する情報収集、趣味に関する情報収集 | 迅速な情報入手、効率的な意思決定、生活の質の向上、新しい発見の機会創出 |

4. Deep Research用プロンプト集の活用 – アウトプットの質を高める秘訣

Deep Researchを最大限に活用するためには、AIが理解しやすい、具体的で明確なプロンプトを作成することが不可欠です。

ミキMIK Webスクールの公式LINEでは、様々なニーズに対応できるDeep Research用のプロンプト集を無料で提供しています。

このプロンプト集を活用することで、より洗練されたアウトプットを得ることができます。

プロンプト集の例

- 「〇〇業界の最新トレンドを、主要なニュースサイト、業界レポート、専門家のブログからまとめてください。特に、市場規模、技術革新、規制変更に関する情報に焦点を当ててください。」

- 「〇〇社の競合他社のSNS戦略を、フォロワー数、エンゲージメント率、投稿内容の観点から詳細に分析してください。特に、成功しているキャンペーンとそうでないキャンペーンの分析を含めてください。」

- 「〇〇に関する学術論文を、最新の研究成果、参考文献、研究方法を添えて要約してください。特に、研究の限界と今後の研究方向性についても言及してください。」

- 「〇〇製品の顧客レビューを、ポジティブな意見、ネガティブな意見、改善点ごとに分類し、頻出するキーワードを分析してください。」

プロンプト作成のポイント

- 明確な調査対象:調査対象を明確に特定し、曖昧さを排除します。

- 具体的な情報要件:どのような種類の情報が必要かを具体的に指定します。

- 情報源の指定:信頼できる情報源を指定することで、情報の精度を高めます(例:ニュースサイト、業界レポート、学術論文)。

- アウトプット形式の指定:アウトプットの形式を指定することで、情報をより効率的に活用できます(例:箇条書き、表、レポート)。

- 制約条件の追加:文字数制限や特定の観点の重視など、制約条件を追加することで、より目的に沿ったアウトプットが得られます。

5. まとめ:Perplexity Deep Researchで効率的な情報収集を – 未来の情報収集を今すぐ体験!

Perplexity Deep Researchは、AI技術の粋を集めた革新的なリサーチツールであり、情報収集の効率化、レポート作成の質の向上、学習の促進、そして日常の意思決定のサポートなど、多岐にわたる可能性を秘めています。

無料で手軽に利用できるこのツールを、ぜひあなたの情報収集活動に取り入れてみてください。

本記事のポイント

- Perplexity Deep Researchは、AI技術を活用した、無料で利用できる高速なリサーチツールです。

- 明確なプロンプト設計が、アウトプットの質を大きく左右します。

- ビジネス、学習、日常生活など、様々なシーンで活用できます。

未来の情報収集を今すぐ体験しましょう!

次のアクション

- Perplexity Deep Researchにアクセスし、アカウントを作成する。

- Deep Researchモードをオンにし、具体的なプロンプトを入力する。

- Perplexity Deep Researchを活用し、日々の情報収集を効率化する。

この記事が、あなたのAIリサーチの旅の羅針盤となり、より豊かな知識と洞察をもたらすことを心から願っています。